Le syndrome de Stockholm fiscal : pourquoi défendre les milliardaires ?

Contexte et idées reçues :

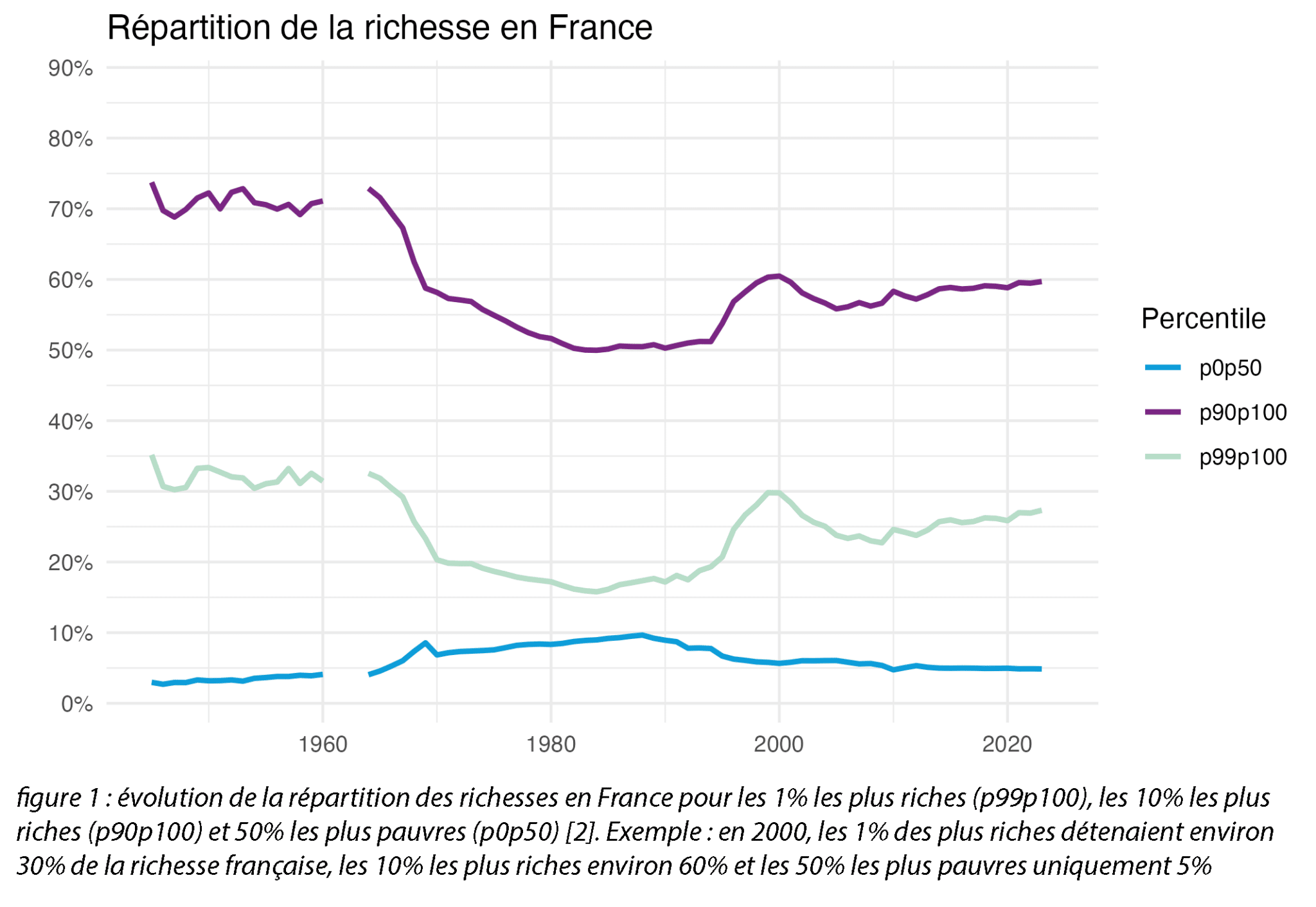

Tout d’abord, factuellement, nous devons commencer par prendre conscience de l’inégalité considérable de la répartition des richesses. En France, alors que notre pays est plutôt parmi les plus égalitaires au niveau mondial, les 1% les plus riches possèdent actuellement près de 27% de la richesse nationale, les 10% les plus riches près de 60%, tandis que les 50% les plus pauvres n’en détiennent seulement que 5% [2] ! En outre, ce phénomène de concentration des richesses s’est amplifié depuis les années 1980 avec d’un côté, un fort accroissement de la richesse des plus fortunés —de l’ordre de +80% pour les 1% les plus riches et de +20% pour les 10% les plus riches— tandis que de l’autre côté, les 50% les plus pauvres ont vu leur richesse être divisée par deux ! Alors que le XXe siècle a vu une marche vers une meilleure redistribution des richesses et l’essor de l’État social, les politiques de libéralisation et de financiarisation engagées depuis les années 1980 ont notablement inversé cette dynamique, permettant aux plus grosses fortunes de capter une part croissante de la richesse nationale et mondiale.

La figure 1 illustre l’évolution de la répartition des richesses. Pour avoir un ordre d’idée de ce que celle-ci représente, il faut se rendre compte que sur les années récentes : “ les 500 plus grandes fortunes [en France] ont progressé de 1000 milliards d’euros depuis 2010, passant de 200 à 1200 milliards” [3,4].

Face à ces constats, pourquoi s’opposer à la taxation des ultra-riches ? Les idées reçues ne manquent pas mais la recherche en histoire comme en science économique permet de les invalider :

-

Taxer trop les riches nuirait à la croissance économique : faux et l’histoire le prouve.

Par exemple, les État-Unis ont connu une croissance et un développement économique très forts après la deuxième guerre mondiale alors que l’imposition des très riches était à des niveaux inégalés. Dans les années 60, le taux marginal d’imposition pour les plus hauts revenus dépassait ainsi les 90% [5] aux USA alors que la croissance du PIB était très élevée et égale +4.5% en moyenne sur la cette décennie [6]. Sur la même période, au Royaume Uni, le taux d’imposition de la dernière tranche atteignait pratiquement 100% alors que la croissance du PIB, de la productivité et de l’emploi atteignait les meilleures valeurs de l’histoire du pays [7]. De récentes études montrent également que la redistribution permet de favoriser le développement d’un pays par l’amélioration du niveau de qualification, de santé et de fécondité de sa population [8,9] et l’essor et le développement économique des pays occidentaux au XXème siècle repose en grande partie sur les investissements faits dans l’éducation, la santé et la protection sociale.

-

La France est déjà la championne du monde des prélèvements sociaux et les riches vont fuir le territoire : c’est faux et des politiques peuvent être mises en œuvre pour se prémunir de l’exil fiscal.

Comme l’ont montré Gabriel Zucman, notamment dans sa note pour le G20 réuni au Brésil en mai 2024 [10,11], mais aussi les travaux de l’institut des politiques publiques [12,13], la France est désormais un paradis fiscal pour les ultra-riches. En s’appuyant sur les données fournies par l’institut des politiques publiques, les économistes montrent que les milliardaires ne paient quasiment pas d’impôts sur le revenu. Pour Gabriel Zucman : “si tous nos milliardaires partaient demain s’installer aux îles Caïmans, leur facture fiscale baisserait peu (car elle est très faible)”. L’impôt sur le revenu est donc dégressif et les ultra-riches contribuent, en rapport de leur fortune, bien moins que les autres contribuables : les 378 foyers les plus riches de France ne paient que 2% d’impôts sur le revenu [1]. En outre, des moyens législatifs pourraient bien être mis en œuvre pour contrer l’exil de ces grandes fortunes. C’est, avant tout autre chose, une affaire de volonté politique et des mécanismes d’anti-exil pourraient être construits, collectivement, pour que tout milliardaire français s’acquitte de l’impôt, même en désertant le territoire national. L’impôt pourrait être proportionnel au temps de résidence en France avant l’exil, ou dégressif en fonction des années passées hors de France, etc. Les choix possibles pourraient être discutés dans le débat démocratique et entérinés par une loi. Et rappelons que, par exemple, aux État-Unis, la citizenship-based taxation conduit tout détenteur de la citoyenneté américaine à payer des impôts quel que soit son lieu de résidence.

-

Si les milliardaires sont si riches, c’est grâce à leur mérite : c’est très douteux !

On peut commencer par constater que la plupart des milliardaires sont des héritiers. Par exemple en France, parmi les nouveaux milliardaires de 2024 on compte les héritiers Dassault et héritiers du groupe Yves Rocher [14]. En parcourant le classement Forbes, on se rend vite compte que rien que dans les 15 premières fortunes, la moitié sont la conséquence d’héritages. Des études économiques montrent d’ailleurs une tendance au renforcement du poids du patrimoine hérité dans la totalité du patrimoine des grandes fortunes. En effet, en moyenne, la part du patrimoine hérité dans le patrimoine total est passé de 35% en 1970 à plus de 60% en 2020 [15]. Mais cette moyenne cache de grandes inégalités entre les classes sociales et si 50% des individus les plus pauvres n’hériteront pas de plus de 70 000€, l’héritage des 0,1% les plus riches sera en moyenne de 13 millions d’euros. On peut dès lors se poser légitimement la question du concept du mérite quand sa fortune repose sur le privilège de sa naissance. Certains pourront rétorquer qu’il existe des milliardaires qui ne sont pas des héritiers et qui ont acquis leur fortune grâce à leur génie. Là aussi, il faut s’interroger et se rappeler de l’environnement et du contexte qui permettent l’accumulation de telles fortunes. Prenons l’exemple de Xavier Niel, fondateur de Free. Si Xavier Niel était né dans un pays qui n’avait pas un réseau téléphonique développé comme l’était celui de la France au moment du développement d’internet, si la recherche publique mondiale n’avait pas permis le développement de l’électronique et des techniques de communication, si notre système éducatif n’avait pas permis de former en grand nombre des scientifiques et des ingénieur·es, etc., aurait-il pu alors faire commerce avec le succès que l’on sait ? La réponse est évidente : elle est négative et chaque fortune repose “pour une part, sur le don gratuit de la nature, d’autre part, l’héritage du travail séculaire de l’humanité, car toutes les générations qui se sont succédé sur cette terre y ont tour à tour ajouté leur part” [16].

Mais alors, taxer les ultra-riches pour quoi faire ?

Les périls actuels auxquels nos sociétés humaines font face, peuvent être qualifiés d’existentiels. La question qui se pose est désormais de savoir si nous sommes capables de nous organiser pour y échapper. Si l’on est fondé à le croire, cela ne sera cependant qu’à la condition de renouer et d’amplifier la lutte contre les inégalités entreprise au cours du XXème siècle [17]. C’est par le partage des richesses et en misant sur la connaissance, l’éducation, la santé, la sécurité, la justice, que nos sociétés trouveront le moyen de relever les défis écologiques, environnementaux et sociaux se dressant devant nous. Or, l’accroissement des milliardaires et de leur fortune, que l’on observe en France comme dans le monde, provoque l’appauvrissement de plus en plus d’humains, l’aggravation du réchauffement climatique et conduit à la constitution d’une internationale illibérale qui s’attaque désormais à nos démocraties.

La mise en place d’une fiscalité juste qui vise à corriger les inégalités du monde actuel, serait au fondement d’un renouveau de la démocratie sociale. Nous devons retrouver les moyens de financer l’investissement dans la connaissance, à travers l’école, l’enseignement supérieur et la recherche publics ; mais aussi dans la santé, avec une sécurité sociale ambitieuse et un système de santé à la pointe du progrès et accessible à tous ; dans la démocratie sociale ; dans la sécurité et la justice. En somme, prendre le cap d’une société écologique qui ne se soustrait pas aux contraintes environnementales, et pour paraphraser L. Blum, d’une société collective qui assure à chacun et chacune la pleine réalisation de ses droits fondamentaux et de sa vocation personnelle [18].

Analyses et décryptages

Analyses et décryptages