Enfants et écrans : sortir des réponses simplistes

Un risque de panique morale, nourri par une illusion de causalité

L’exposé des motifs de la PPL présente les écrans comme un facteur causal direct de troubles du langage, de retards de communication, de difficultés attentionnelles et de surcharge des services médico-psychologiques.

Cette lecture monocausale ne résiste pas à l’analyse de la littérature scientifique la plus solide : les liens entre usages numériques et développement des enfants sont hétérogènes, contextualisés, multifactoriels et souvent marqués par des biais méthodologiques.

Ce constat est au cœur de notre avis : essentialiser « l’écran » comme cause unique entretient une panique morale stérile et détourne l’attention publique des déterminants bien documentés du bon développement et du bien-être des enfants.

Une loi qui passe sous silence la dégradation des services publics

Les troubles et difficultés mentionnés dans la PPL relèvent d’abord de facteurs structurels :

• effondrement de la pédopsychiatrie,

• saturation des CMPP,

• réduction des RASED,

• manque massif de médecins scolaires, d’infirmières, de psyEN et de personnels sociaux.

Ces réalités, pourtant décrites dans l’exposé des motifs, ne sont jamais prises en compte dans le dispositif législatif proposé.

La prévention ne peut reposer sur des messages simplistes si les dispositifs d’accompagnement continuent à manquer de moyens.

Former sur des bases scientifiques instables : une impasse

L’article 1 de la PPL prévoit une formation obligatoire de tous les professionnels de santé, du médico-social, de la petite enfance et des personnels éducatifs aux « effets nocifs » des écrans.

L’UNSA-Éducation alerte :

• l’état des connaissances sur la pertinence de se focaliser sur le « temps d’écran » est trop incertain pour fonder une obligation de formation prescriptive,

• l’« addiction aux écrans » n’a aucune existence scientifique consensuelle, seule une catégorie relative au jeu vidéo a été proposée par l’OMS et reste débattue,

• des formations construites sur des causalités simplifiées mèneraient à des injonctions inexactes et à une prévention inefficace.

Former, oui.

Former sur des fondations robustes, nuancées, contextualisées et portées par des opérateurs publics solides, encore davantage.

Les parents, premiers éducateurs : l’École ne peut pas tout

La proposition de loi omet un point essentiel : même si les établissements scolaires instaurent des règles très strictes, les usages numériques non accompagnés se déroulent principalement à la maison, parfois seuls dans une chambre, parfois devant la télévision, et ce dès le plus jeune âge.

L’UNSA-Éducation rappelle avec force que la coéducation est indispensable : les parents demeurent les premiers éducateurs de leurs enfants, et l’École ne peut porter seule la responsabilité de l’ensemble des enjeux numériques .

Les inégalités sociales jouent ici un rôle déterminant : dans les milieux favorisés, les enfants bénéficient d’activités culturelles, sportives, de lectures et de sorties, alors que d’autres grandissent dans un environnement numérique peu ou mal médié par les adultes.

Centrer la politique publique uniquement sur les écrans ignore ces déterminants majeurs.

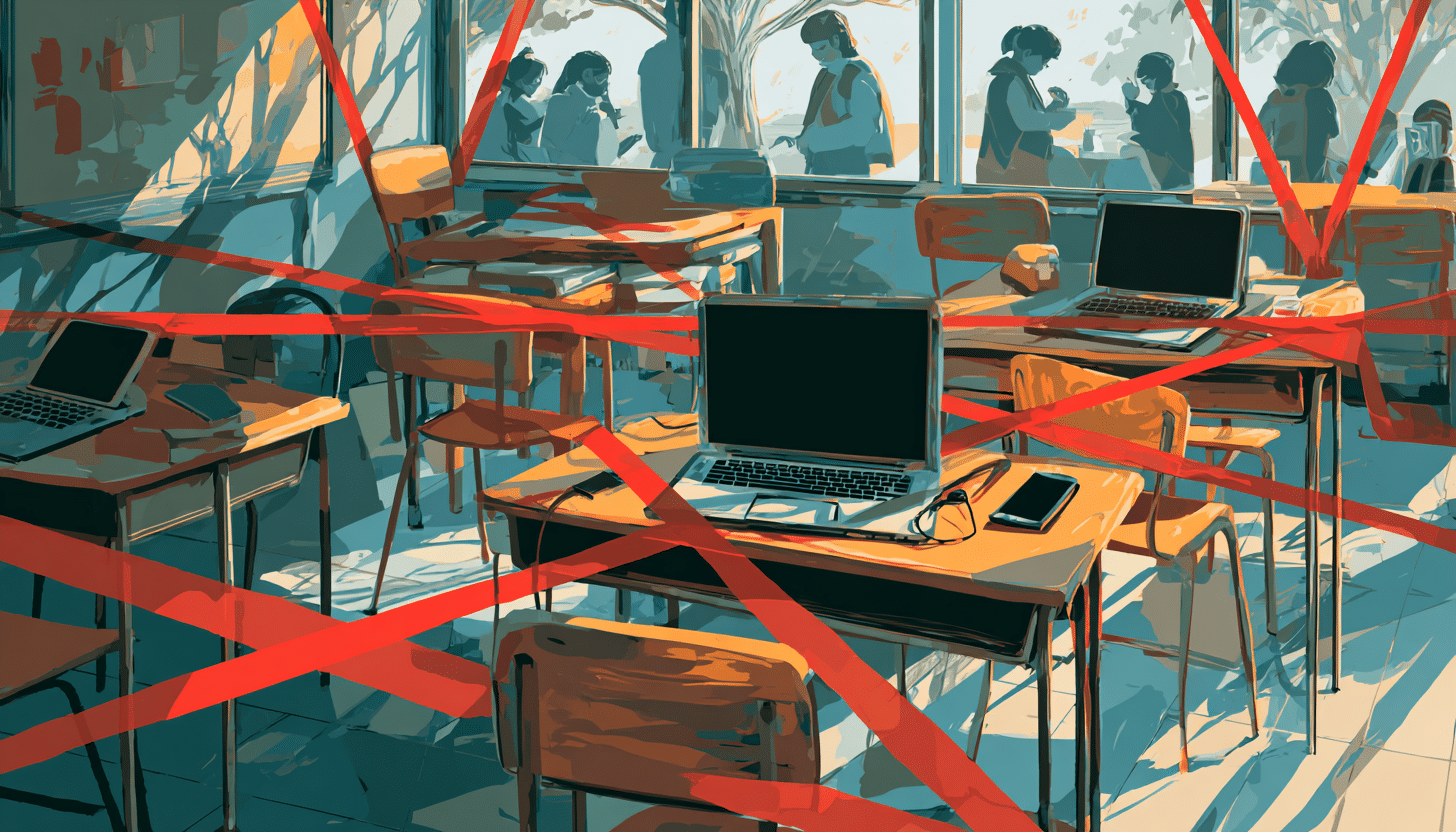

Un paradoxe : réduire les usages scolaires empêche l’éducation au numérique

La PPL incite clairement à réduire, voire interdire, de nombreux usages numériques en contexte scolaire (art. 5) .

Or c’est précisément à l’École, dans des interactions riches, collectives et éducatives, que les enfants apprennent à :

• développer un esprit critique,

• trier et vérifier l’information,

• comprendre les modèles économiques des plateformes,

• se protéger des risques,

• produire et créer dans des environnements numériques guidés.

Restreindre de manière autoritaire les usages scolaires revient à laisser les jeunes seuls face au numérique, hors de l’école, sans médiation et sans apprentissage structuré.

Ce serait un recul éducatif majeur.

Une politique publique qui élude les solutions structurelles

La PPL présente les écrans comme le cœur du problème, alors que les solutions les plus efficaces sont ailleurs :

• renforcer la santé scolaire,

• reconstruire les réseaux d’aide spécialisés,

• doter la prévention de personnels,

• investir dans les politiques culturelles, sportives et sociales,

• développer une véritable politique numérique éducative publique, éthique et protectrice.

Sur ces aspects, la PPL reste silencieuse .

Pour une politique numérique éducative ambitieuse, équilibrée et émancipatrice

L’UNSA-Éducation défend une approche :

• fondée sur la nuance scientifique,

• centrée sur la protection des données et la transparence des algorithmes,

• articulant éducation au sensible, pratiques manuelles et usages numériques créatifs,

• adossée à des moyens humains et à une formation publique de qualité.

Protéger, oui.

Culpabiliser, non.

Éduquer, toujours.

Conclusion

Si la PPL 24-744 porte des préoccupations légitimes, elle repose sur des fondements scientifiques fragiles et propose une régulation centrée sur la seule « surexposition aux écrans », au risque de détourner l’action publique des urgences réelles : renforcer les services publics, accompagner les familles, soutenir les professionnels et développer une culture numérique citoyenne pour toutes et tous.

L’UNSA-Éducation continuera à défendre un numérique public, maîtrisé, humanisé et émancipateur, au service des élèves, des personnels et d’un projet éducatif ambitieux.

Lien vers la PPL sur le site du Sénat : “Exposition excessive et précoce aux écrans et méfaits des réseaux sociaux”

Analyses et décryptages

Analyses et décryptages