Moral des enseignants : la France à la traîne de l’OCDE

Entre passion, contraintes et manque de reconnaissance

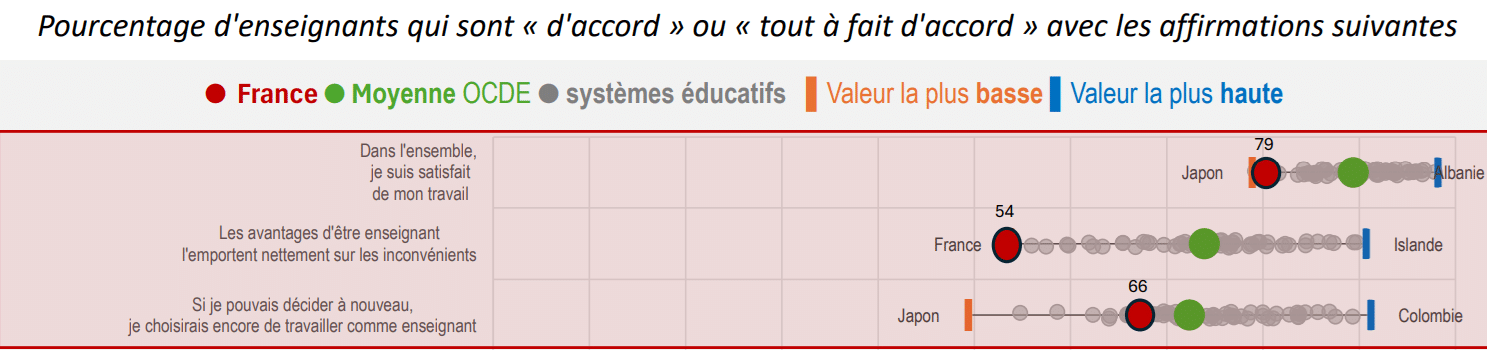

S’il est vrai que le choix de la profession d’enseignant est partout un choix de cœur et qu’une écrasante majorité déclarent ne pas regretter ce choix, la France détone sur un point : seulement 54% affirment que « les avantages d’être enseignant l’emportent nettement sur les inconvénients » ! (la moyenne de l’OCDE est à 73%). Ils sont également parmi les moins satisfaits de leur travail au sein de l’OCDE. La proportion des enseignants français qui regrettent d’avoir choisi ce métier progresse de 5 points.

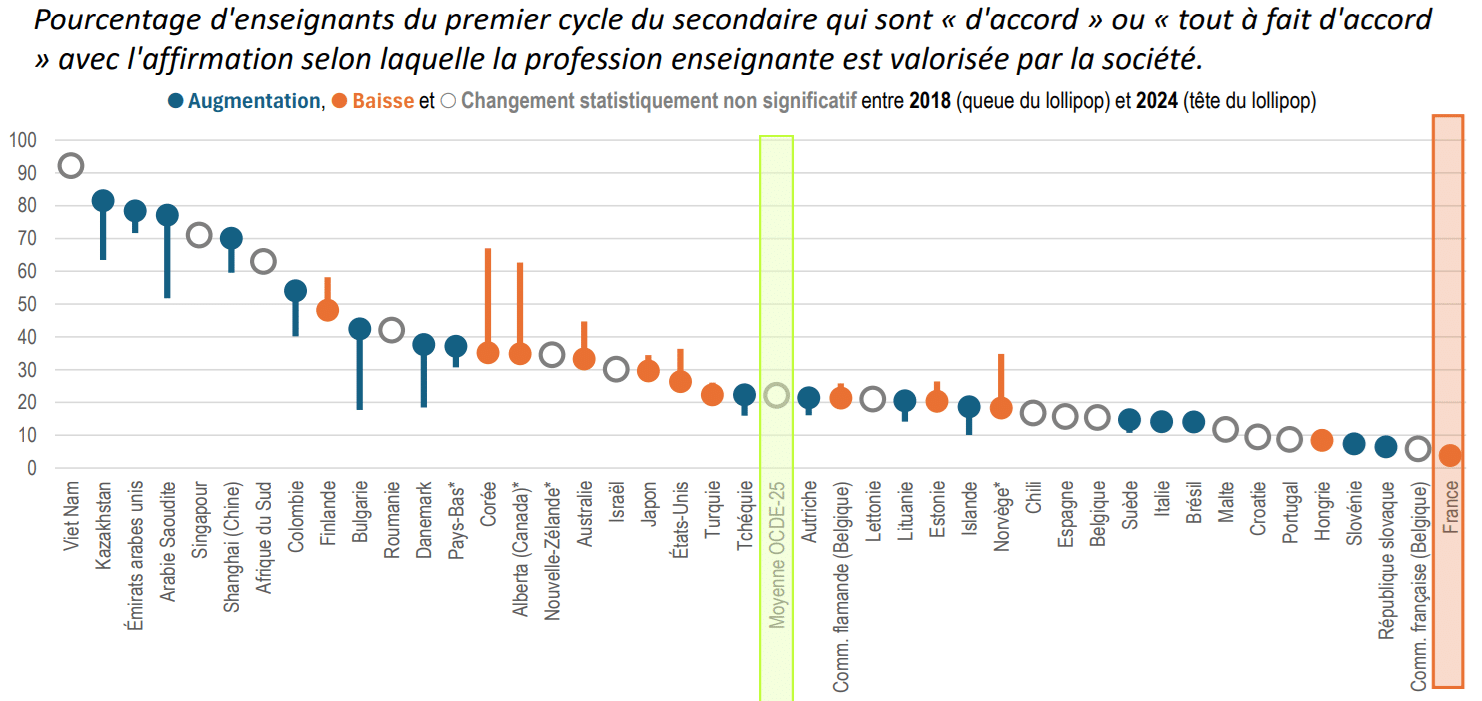

Côté reconnaissance, les résultats sont inquiétants. Nous sommes bons derniers sur ce point. Seuls 4% de la profession se sentent valorisés par la société. Et ce n’est pas mieux du côté des parents, des décideurs politiques ou des médias.

Salaires et conditions de travail fortement dégradés

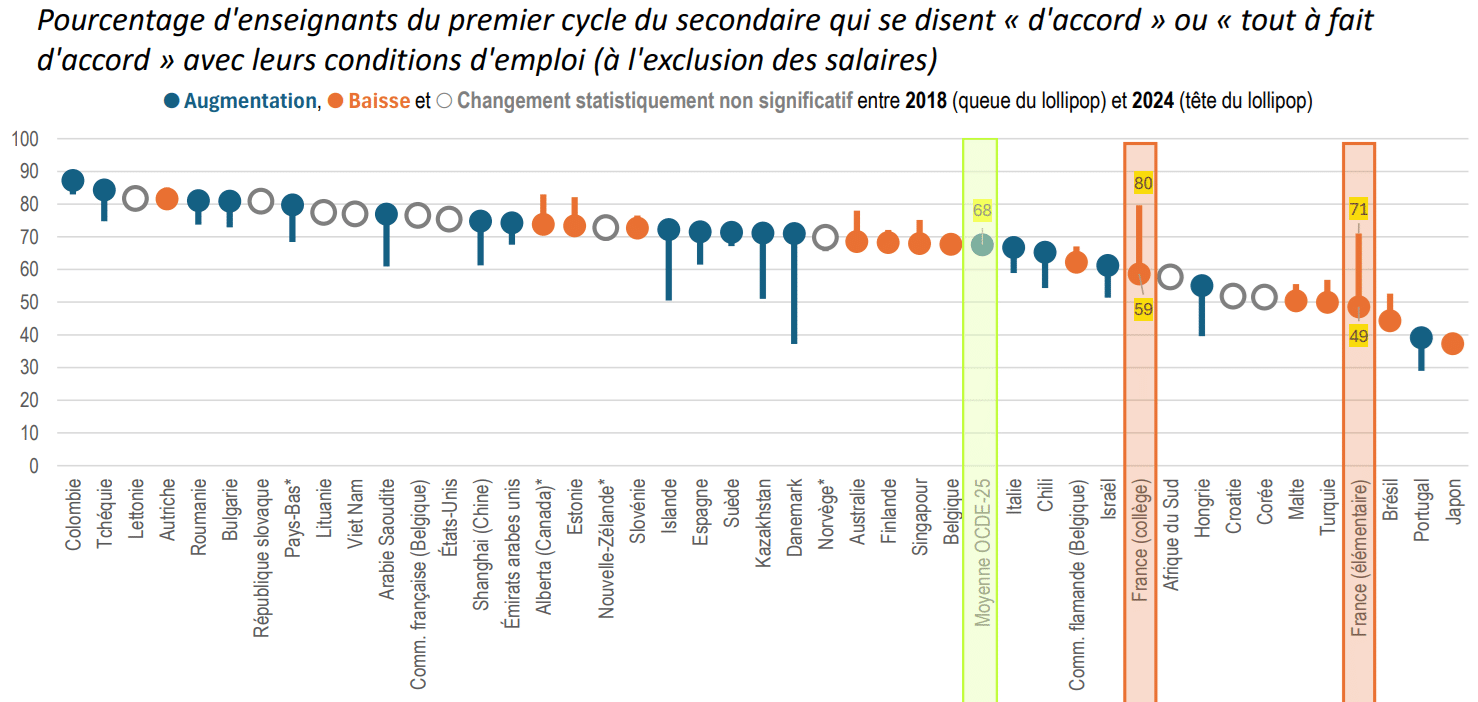

40% des enseignants de l’OCDE se disent satisfaits de leur salaire. Et en France ? 27% seulement en collège et 22% au primaire. La dégradation des conditions de travail est également très forte en France. La chute de cet indicateur est plus forte chez nous que partout ailleurs au sein de l’OCDE (-20 points entre 2018 et 2024). C’est d’autant plus significatif que le salaire et les conditions de travail semblent s’améliorer dans de nombreux autres pays.

Charge de travail, défis et stress

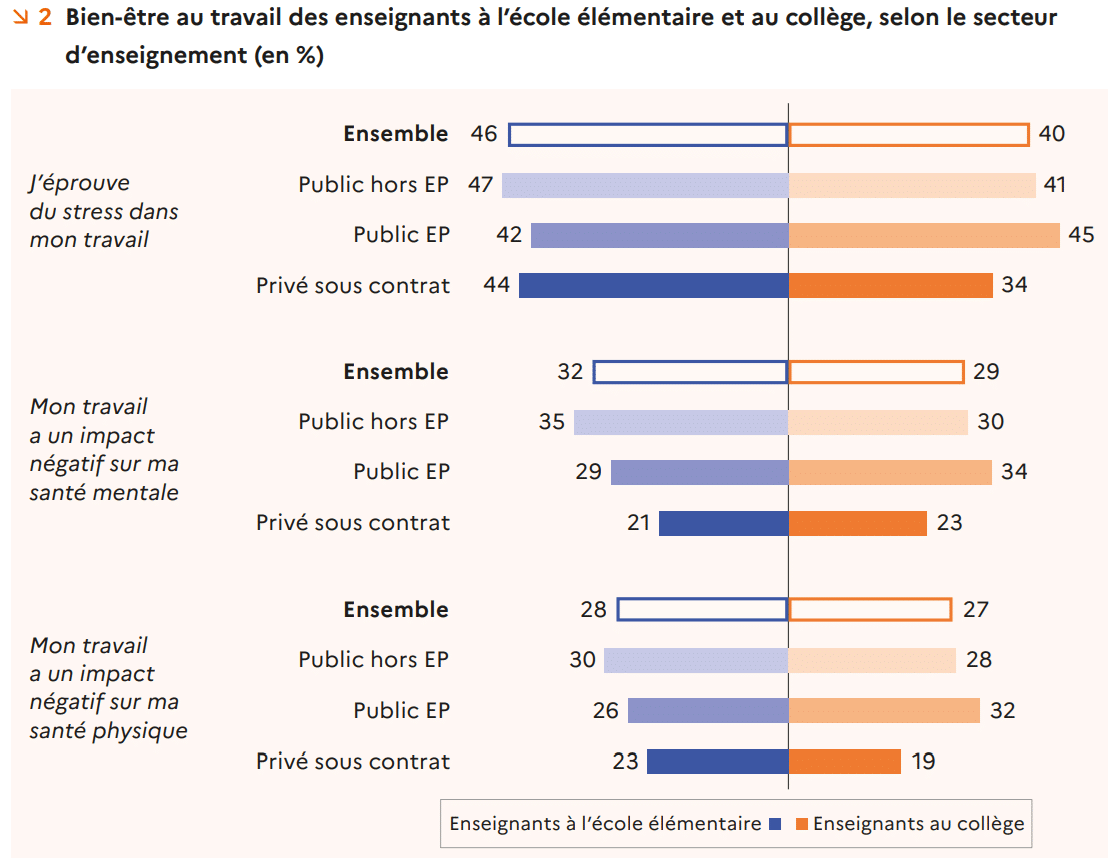

En France, 40% des enseignants au collège et 46% à l’école élémentaire déclarent éprouver « assez » ou « beaucoup » de stress dans leur travail. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Si le nombre d’enseignants qui pensent que leur travail impacte leur santé physique ou mentale baisse, il reste dans des proportions élevées. Les enseignants du public qui semblent les moins impactés par le stress et ces conséquences sont en école élémentaire dans l’éducation prioritaire. Peut-on y voir la conséquence du dédoublement des classes ?

Si le niveau de stress déclaré est dans la moyenne de l’OCDE, les explications données sont parfois différentes en France. Ainsi, au collège, l’excès de travail administratif, les politiques éducatives changeantes et la charge de travail nécessaire pour adapter leur enseignement aux élèves à besoin particulier sont mis en avant plus qu’ailleurs. Concernant ce dernier point, la France se démarque : 74% des classes accueillent plus de 10% d’élèves à besoin particulier (contre 45% en moyenne dans l’OCDE).

Développer l’expertise tout au long de la carrière

La France ne brille pas par l’importance qu’elle accorde à la formation des enseignants. Ceux-ci non seulement globalement moins formés que leurs homologues mais, quand elles existent les formations ne correspondent pas assez aux besoins. Ainsi, « s’agissant de leur formation initiale, 49% des enseignants au collège et 60% à l’école élémentaire jugent que, globalement, celle-ci n’était pas de grande qualité. » On constate que si les enseignants se trouvent correctement formés à leurs disciplines, ce n’est pas le cas pour la gestion de classe, la différenciation ou le multilinguisme par exemple.

Ce n’est pas plus positif pour la formation continue. Les enseignant.es français.es ont un jugement sans appel. Ils sont 56% au collège et 65% à l’école élémentaire à ne pas participer aux formations proposées car elles sont estimées « non pertinentes ». Plus inquiétant, 16% d’entre eux, considèrent que les formations auxquelles ils ont participé dans les 12 mois qui ont précédé l’enquête, n’ont « pas eu du tout » d’impact positif sur leur enseignement. Ces proportions sont les plus élevées dans les comparaisons internationales.

En France, peu de temps est dédié au travail collaboratif.

Les enseignants en France sont nombreux à considérer qu’ils peuvent compter les uns sur les autres (à + de 80% tous corps confondus) et qu’il existe, dans leur établissement, une culture de collaboration qui se traduit par un soutien mutuel. Toutefois, les pratiques de collaboration sont bien plus restreintes en France qu’à l’international. Par exemple, au collège, 70 % des enseignants déclarent ne jamais observer les cours d’autres enseignants et leur fournir des retours, et 51 % ne jamais faire cours à plusieurs, ensemble, à la même classe (contre respectivement 49 % et 42 % pour la moyenne UE).

Dans notre pays, les pratiques collectives se limitent à échanger du matériel pédagogique, à participer à des échanges sur la progression dans les apprentissages de certains élèves, et à travailler avec d’autres enseignants de leur établissement sur des évaluations communes. Nous aurions donc là tout un panel de compétences à développer.

L’UNSA Éducation ne cesse de rappeler que l’Éducation doit rester la priorité de la nation. Elle exige donc que l’État se dote d’une politique éducative ambitieuse accompagnée des moyens budgétaires et humains essentiellement destinés au secteur public dans tous les domaines de l’Éducation. Afin d’améliorer la vie des agent.es, elle revendique la revalorisation salariale des personnels de l’ensemble des métiers de l’Éducation, indépendamment de toute contrepartie. Le moral des enseignants français n’est pas bon, l’enquête Talis 2024 le prouve clairement. Ceci vient confirmer les résultats de notre enquête sur bien des points. Le baromètre que nous réalisons chaque année le montre clairement : il faut changer de cap sur les salaires, la formation, le budget et améliorer les conditions de travail. Garantir un Service public d’Éducation de qualité sur tout le territoire implique un choix : celui de lui donner les moyens de nos ambitions. Avant d’être un coût, c’est un investissement pour notre société, pour son avenir et les transitions qu’elle doit accomplir. La reconnaissance légitime que nous attendons, passe avant tout par ces changements.

Pour aller plus loin

Du concret, pas des promesses : ce que veulent nos collègues

Analyses et décryptages

Analyses et décryptages