Jeunesses populaires rurale et urbaine (2) : discriminations et mobilité, des déterminismes qui persistent

Plus exactement, ils·elles sont 33 % de l’échantillon interrogé résidant dans les grandes, métropoles pour 26 % dans une petite ville (entre 2 et 20.000 habitants) et 41 % dans une commune rurale. Seuls 27 % des jeunes ont déclaré un parent appartenant à une CSP de cadre et profession intellectuelle contre 10 % ayant un parent commerçant, artisan ou chef d’entreprise. Les enfants d’agriculteurs représentaient 1 %. Les autres répondant relèvent des CSP ouvrier, employé, sans emploi, profession intermédiaire.

L’étude révèle alors deux types d’information : prise dans son ensemble, la jeunesse populaire affiche des déterminismes sociaux et géographiques persistants quant à ses possibilités d’élévation sociale et d’insertion professionnelle ; et les spécificités entre jeunes urbains et ruraux semblent irrémédiablement marquées à l’endroit des discriminations du côté des banlieues, de la mobilité pour ce qui est des jeunes vivant en « campagne ».

L’étude passe en revue l’impact de ces situations quant à l’orientation, la poursuite d’études, la mobilité professionnelle, l’engagement civique.

Choisir ses études

Ce sont d’abord 94 % des jeunes qui disent avoir choisi leur filière et 70 % qui déclarent ressentir une pression scolaire ; et ils sont 35 % à exprimer des difficultés dans leurs apprentissages (39 % chez les enfants d’employés et ouvriers ; 40 % chez les enfants de non diplômés et diplômés du CAP ou BEP). Les jeunes ruraux sont plus nombreux à faire part de ce motif d’inquiétude que les jeunes urbains (65% contre 55%).

Pour autant, « le lieu de vie ne semble pas jouer un rôle dans l’expression de ces difficultés scolaires », indique l’étude. Ce sont aussi 76 % de réponses d’élèves qui se disent motivé·es.

Mais le niveau de diplôme visé est fortement corrélé à la CSP des parents et au degré d’éloignement des centre urbains où résident les établissements du supérieur. Ainsi, 46 % des jeunes urbains se projettent dans un master contre 38 % des jeunes ruraux. Les jeunes des classes populaires urbaines aspirent même, quant à eux, à 55 %, à aller jusqu’en master. Par contre, 32 % des jeunes ruraux des CP aspirent à un diplôme de filière courte.

Poursuivre ses études pour décrocher un emploi est avant tout une recherche de « réussite personnelle » pour 24 % des réponses, alors que l’item « gagner de l’argent » est légèrement en-dessous avec 22 % des réponses. Toutefois, chez les jeunes des CP, le fait d’être en ville ou en campagne impacte les représentations du sens donné aux études et au travail : ceux-ci contribuent à un gain matériel pour 31 % des jeunes urbains contre 24 % aux jeunes ruraux. Le plus important serait la stabilité professionnelle pour les premiers, le sens donné à sa vie pour les seconds.

Rester ou partir

La mobilité et le choix de rester ou de partir constituent les deux parties suivantes de l’étude. Ils·elles sont 82 % des jeunes à dire être attachés à leur lieu de vie, sentiment plus fort chez les jeunes ruraux (90%) que chez les jeunes urbains (75%) des classes populaires. Mais ces derniers sont moins nombreux que les jeunes des milieux favorisés à envisager quitter le domicile familial pour aller faire des études ou travailler : 68 % des jeunes ruraux n’y pensent pas contre 54 % des jeunes urbains des CP. Un certain nombre d’entre eux (17 % pour les CP rurales et 9% pour les CP urbaines) le vivraient même comme une contrainte.

Ce résultat est conforté par l’item : « J’ai peur de l’avenir, je me sens anxieux ». Ce sont 68 % des jeunes ruraux à le dire, contre 63 % des jeunes urbains. Un sentiment d’isolement pointe davantage chez les jeunes ruraux des CP, lié à leur aveu de conditions financières plus difficiles que les autres catégories de jeunes (26 % contre 19 % des jeunes urbains des CP). Ces derniers sont également plus positifs quant à leur avenir que les jeunes ruraux des CP, puisqu’ils sont 42% à affirmer qu’ils auront une meilleure vie que leurs parents contre 31% des lycéen.nes modestes habitant en zone rurale.

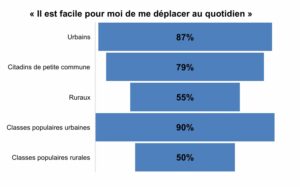

Pour ce qui est de la mobilité au quotidien, les jeunes ruraux des CP sont, comme on pouvait sy attendre, les plus impactés par leur situation géographique (voir graphique). La dépendance à d’autres personnes qui ont un véhicule, la faible fréquence des transports en commun et les temps de trajet très longs sont les principaux freins à leur mobilité.

Des discriminations surtout à l’école

Le dernier chapitre est consacré à la vie sociale et civique. En premier lieu, les jeunes urbains des CP disent à 39 % avoir été victimes de discimination contre 31 % des CP rurales. Leur apparence, leurs origines, et enfin leurs convictions religieuses sont les principales causes évoquées par les jeunes urbains alors que « les jeunes répondants issus de milieux populaires sont plus nombreux à pointer des discriminations qui seraient liées à leur classe sociale », indique l’étude. Ce sont 94 % de ces jeunes qui soulignent des discriminations ayant eu lieu dans le cadre de l’école.

Les CP rurales sont plus nombreuses à exprimer une confiance dans l’école que les CP urbaines : 68 % contre 53 %. De même, « les jeunes de milieux modestes ruraux sont plus nombreux à accorder leur confiance à la police que ceux des zones urbaines (83% contre 58%) », indique l’étude. Alors que la confiance en la justice est également légèrement plus prononcée chez les jeunes de milieux populaires ruraux (57% contre 51% des jeunes de classes populaires urbaines). Les pourcentages sont plus élevés chez les jeunes des familles CSPS (jusqu’à 80%), qu’ils soient urbains ou ruraux.

Si plus de la majorité des jeunes en âge de voter pensent aller voter aux municipales de 2026, le rapport au vote est socialement inégal : 58% des jeunes de classes populaires rurales disent vouloir voter aux prochaines élections contre 52% de ceux vivant en ville. Quant à la volonté de s’engager, « les jeunes citadins de milieux populaires partagent une position plus affirmée dans leurs souhaits d’engagement : 40% déclarent souhaiter s’engager contre 1/5 des jeunes ruraux de milieux modestes ».

En conclusion, l’étude souligne que « ces résultats donnent à voir « la prépondérance d’inégalités sociales dans le parcours et les projections de lycéen.nes, qu’ils habitent en ville ou à la campagne ». Les conditions et le contexte de vie des jeunes des classes populaires infléchissent indubitablement les résultats de l’ensemble des jeunes interrogés, dans un sens plutôt négatif : moins de confiance en eux, une orientation choisie mais commandée par les circonstances, des freins à quitter le domicile familial, le sentiment d’une discrimination qui handicape, etc. C’est pourquoi l’UNSA Éducation revendique encore et toujours l’affectation de moyens équitables à la hauteur de l’enjeu républicain de l’égalité des chances, pour offrir à tous les jeunes un avenir ouvert et possible quels que soient leurs origines sociales et leur lieu de vie.

Nos dossiers

Nos dossiers